京つづらの製作工程

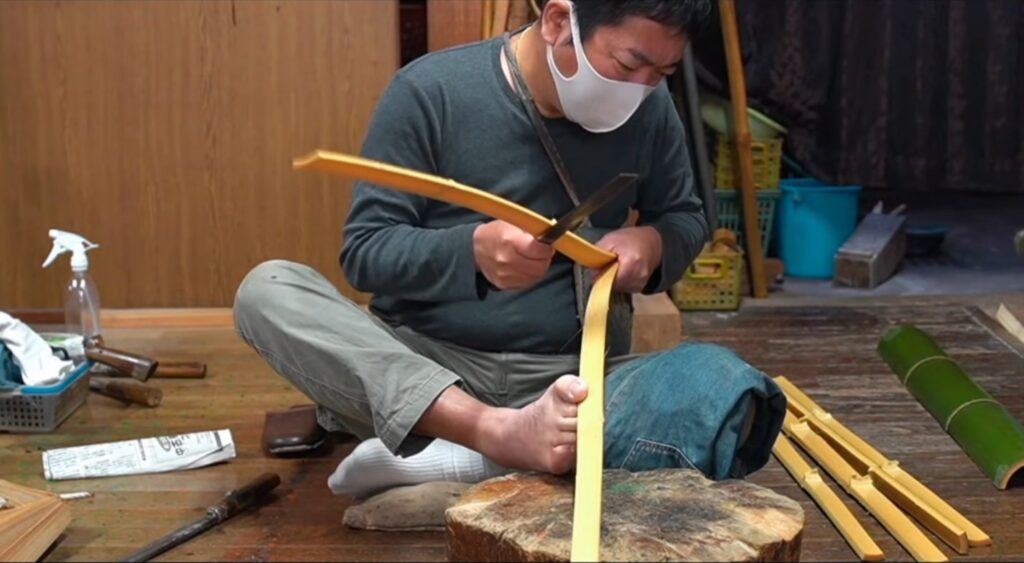

竹を剥ぐ

割った竹を剥ぎ、適当な厚みに整えていく工程

削り出し

一定サイズに整えた竹を同じ厚みになるよう削っていきます。

組み上げ

同じサイズになった材料を火で炙り、角になる部分を曲げて四つ目編みという頑丈な編み方で編んでいきます。

和紙貼り付け

内面、外面を補強するために和紙を貼り付け強度をつけていきます。

デザイン

漆と混ぜた液体の種類は無限大。赤、黒が主流の色だが、

混ぜ合わせ次第では様々な色にデザインすることができます。

YouTubeで京葛籠の製作工程をご覧いただけます!

一生使える京つづら

京葛籠は京都で作られた葛籠のことを指します。葛籠とは、竹で編んだ蓋付きの籠で、作業工程を細かく紐解くと25工程も存在することから、非常に手間のかかる工芸品として知られています。

京葛籠は通気性に長けており、葛籠の表面に塗られている漆や柿渋により、抗菌、防虫、防腐作用があるのが特徴的です。

昔は大切な衣類を保存するのに最適な道具といわれており、現在でもお相撲さんや歌舞伎界の方々が伝統衣装の収納場所として使っているそうです。

そんな京葛籠のサイズですが、形や大きさはさまざまで、葛籠を使用する目的に合わせて制作されるケースも多々あります。また、職人さんの卓越した技術と、優れた素材を使い丁寧に作られる京葛籠は商品寿命が長いことから「一生ものの日用品」として活用できるのも大きな特徴の1つです。

京つづらの歴史

京葛籠の起源は縄文時代まで遡ります。当初は植物のつるを編んで籠を作っており、丈夫で加工を施しやすいツヅラフジのつるが主な原料となっていました。

その後、平安時代に入り竹を加工する技術が確立されると、葛籠の幅を一定に整えることが可能になり、衣装を保管しておく場所として四角形に作られるようになりました。

また、江戸時代前期には葛籠屋甚兵衛という江戸の商人が婚礼用の道具として新たなサイズの葛籠を作り出し、庶民にも親しみやすいものとして広まっていきました。

戦後は衣類を収納する家具が多様化していき、徐々に葛籠の需要は減っていきましたが、現在では職人さんが伝統的なサイズ以外の製作依頼も承っているため、葛籠の利便性を再認識する人が増え、訪日外国人が興味を示すという新たな動きも見受けられます。

京つづらの使い方

京葛籠は着物や茶道具を収納する際にも使われることがあったことから、軽さや耐久性だけではなく、デザイン性にも凝っています。現在でも、京葛籠の洗礼された美しさは多くの人を魅了し、日本が誇る実用性溢れる生活用品として、注目を集めています。

実際に葛籠愛用者の中には、一般的な使用用途である衣類や書物以外に、ワインケースとして活用する人もいます。京葛籠の使用用途は多岐にわたり、湿気の多い日本においては保存ボックスとして利便性に溢れています。

現在も昔同様、葛籠は注文を受けてから製作を始めることが多く、サイズ、中蓋の有無、漆の色を選んでオーダーすることが可能です。希望よって家紋や名前を彫刻する事ができ、パーソナライズできる京葛籠は非常に人気が高く、注文してから数ヶ月待ちの場合もあるそうです。

人々の生活スタイルは日々変化していますが、アイディア次第で京葛籠の活用法は無限大といわれています。皆さんも京都が誇る伝統工芸品・京葛籠を通じて、モノの美しさと実用性を両立する日本工芸品を感じてみてください。